Historische Zeittafel zur Geschichte der Bayer-Arbeiterkolonien

1863

Der Farbenkaufmann Friedrich Bayer und der Färbermeister Friedrich Weskott gründen in Barmen-Ritters- hausen an der Wupper am 1. August die offene Handelsgesellschaft die Firma Friedrich Bayer & Co.<1>.

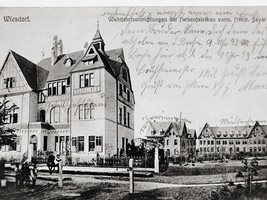

1891

Bayer kauft von der Ultramarinfabrik Dr. Carl Leverkus & Söhne deren Alizarin-Rot-Fabrik im heutigen Leverkusen-Wiesdorf und angrenzendes Gelände am rechten Rheinufer, da es in Barmen und Elberfeld an Platz für weitere Ausdehnung des Werkes mangelt<1>.

Am 1. Dezember 1890 hatte Wiesdorf 2.512 Einwohner <63>

1895

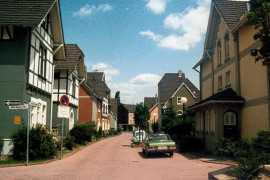

Um einen dem Werk verbundenen Stamm von Arbeitern zu gewinnen, war es unbedingt notwendig, ihnen Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Bereits im Mai 1895 wurde bei einer Ingenieur-Konferenz die nötigen Schritte zum Bau der ersten Häuser beraten, Anfang Juni vom Aufsichtsrat genehmigt und im September damit begonnen<2>.

Gleichzeitig begann auch der Wohnungsbau für die sog. "Beamten", die leitenden Mitarbeiter. Die ersten sechs Häuser wurden an der Kölner Straße (heute Friedrich-Ebert-Straße) zwischen Pförtner I und dem Bayer-Löwen gebaut<31>.

Am 1. Dezember 1895 hatte Wiesdorf 3.396 Einwohner<63>.

Ein "Konsumverein" wurde gegründet, um den im Werke Beschäftigten gute Waren gegen ortsüblichen Preis bei Barzahlung zu verschaffen. Jeder Werksangehörige konnte Mitglied des Konsumvereins werden<20>.Die Konsumanstalt lag in Wiesdorf in der Hauptstraße (Nr. 105 d. V.)<21>.

1899

waren bereits 40 Häuser für 160 Familien für die Arbeiter, 3 für Aufseher in der in der Kolonie I und 10 für Beamte in der Beamtenkolonie fertig <2>.

In der Kolonie I kamen 3 Haustypen zur Ausführung:

Typ A:

Im Erdgeschoss eine 3-Zimmerwohnung, im 1. OG und Dachgeschoss eine 6-Zimmerwohnung. Jede Partei verfügte über einen eigenen Eingang.

Typ B:

Je eine 3-Zimmerwohnung im Erdgeschoß und 1. OG, dazu für jede Wohnung ein Raum auf dem Speicher. Ein gemeinsamer Eingang.

Typ C:

Das Haus war lotrecht in den beiden Längsachsen geteilt, so dass jede Familie ein Viertel des Hause vom Keller bis zum Speicher mit eigenem Eingang hatte <20>.

In diesem Jahr wurde die Erweiterung des 1896 erbauten Junggesellenheims abgeschlossen, so dass nun anstatt 48 Betten 220 vorhanden waren <17>.

Das Junggesellenheim bestand aus den Heimen I und II. Das Heim II war nochmals in A und B unterteilt<14>.

1900

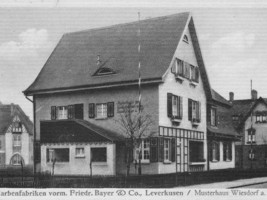

waren die ersten Häuser in der Kolonie II bezugsfertig. Es waren die Meisterhäuser Hauptstraße 56/58 und 60/62 <32>.

Am 1. Mai 1900 wurden zum erstenmal Prämien für die beste Instandhaltung der Wohnungen verteilt. Die Prämierung der besten Gärten begann am 1. August des Vorjahres. Sie bestand in je zwei Preisen zu 10, 15 und 20 Mark <40>.

Am 1. Dezember 1900 hatte Wiesdorf 5.862 Einwohner <63>.

1902

waren die ersten Arbeiterhäuser in der Kolonie II fertig. Es waren 7 Häuser an der Nobelstraße mit den Nummern 6 bis 48. 1903 war bis Nr. 60 fertig, 1904 bis Nr. 122 <32>.

1903

Im November 1903 wurde der Arbeiter-Wohnungsausschuss gebildet. Er umfasste 14 Beisitzer, worunter 9 Arbeiter waren <17>.

1904

Die Mieten für die Wohnungen betrugen:

In der Kolonie I für 3 Zimmer 126 M,

für 4 Zimmer 210 M

und für 6 Zimmer 216 M.

In der Kolonie II für 3 Zimmer 170 M,

für 3 Zimmer mit Mansarde 200 M

und für 4 Zimmer 215 M.

Die Mieten in den Meister- und Aufseherwohnungen betrug für 6 Zimmer 375 Mark und für 7 Zimmer

400 Mark <21>.

In diesem Jahr waren insgesamt 82 bewohnte Häuser mit 314 Arbeiterwohnungen vorhanden (40/160 in Kolonie I und 42/154 in Kolonie II) Den größten Anteil mit 63% hatten die Vier-Zimmerwohnungen <21>.

Gleichzeitig mit den Arbeiterwohnungen wurden auch Meister- und Aufseherwohnungen in der Kolonie II errichtet. Ende des Jahres waren 8 Doppelhäuser fertiggestellt <21>.

In der Nähe der Doktorsburg wurden 100 Morgen Land für die Kolonie III angekauft <21>.

1905

war die Anzahl der Häuser in der Kolonie II schon auf 75 Häuser mit 328 Wohnungen angewachsen <16>.

Das Gesellschaftshaus (Nobelstraße 33) wurde eröffnet. Bestimmt war es für Meister, Aufseher und Betriebsbeamte <16>.Im Hause waren eine Restauration, ein Billardsaal, zwei Kegelbahnen und ein Festsaal eingerichtet. Nebenan befand sich ein großer Garten <14>.

Ebenfalls im Jahre 1905 wurden das Mädchenheim, die Haushaltungsschule und das Wöchnerinnenheim eröffnet <16>.

Am 1. Dezember 1905 hatte Wiesdorf 10.338 Einwohner<63>.

1906

Steigende Kosten und größere Überschreitungen der Bausumme machten eine billigere Bauweise erforderlich. Einige Mitglieder des Wohnungs-Ausschusses fuhren zur Krupp-Siedlung Margarethenhof nach Rheinhausen. Ergebnis war eine Zusammenlegung der Wohnungen zu mehr als 4 bis 9 Wohneinheiten <34>.

Für einige errichtete Meister-Doppelhäuser hätte aufgrund der Größe und Kostensteigerungen eine Miete von 460 M genommen werden müssen. Da diese Wohnungen für die Meister und Aufseher zu groß und teuer waren, wurden sie an Betriebsführer und Techniker vermietet <34>

1907

war die Anzahl der Häuser in der Kolonie II schon auf 137 Häuser mit 597 Wohnungen angewachsen <34>

1908

Das Arbeiter-Erholungshaus wurde fertiggestellt. Im Erdgeschoss befanden sich die Restaurationsräume, ein Billardsaal und ein Lesezimmer mit 1500 Büchern und 100 Zeitungen und Zeitschriften. Im gleichen Jahr hatte die Erholungshaus-Gesellschaft schon eine Mitgliederzahl von 2 400 Werksangehörigen <13>.Der Beitrag betrug 5 Pfg. je Monat <14>.

1909

wurde eine Musterwohnung in der Hauptstraße 28 eingerichtet. Sie bestand aus 2 Drei-Zimmerwohnungen. Das Erdgeschoss war möbliert, während im Obergeschoss Hausrat aller Art ausgestellt war <24>.

Nach der Eröffnung des Kaufhauses 1911 waren dort auch die gleichen Möbel wie in der Musterwohnung ausgestellt. Sie konnten auch zu den gleichen Bedingungen erworben werden <22>.

In der Kolonie II waren mittlerweile schon 167 Häuser mit 679 Wohnungen vorhanden <36>.

1910

Aus der Hausordnung für Arbeiterwohnungen §6: „Die Arbeiter sind verpflichtet, dem Vorstand der Wohlfahrtsabteilung und dem Wohnungsinspektor jederzeit, den übrigen Mitgliedern des Ausschusses in den Stunden von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends den Besuch ihrer Wohnungen behufs Vornahme von Revisionen zu gestatten und ihnen mit Achtung zu begegnen“<14>.

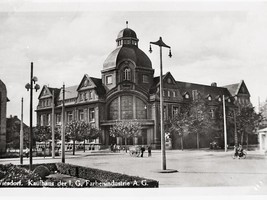

Die erste Abteilung im neuerbauten Kaufhaus wurde eröffnet: Die Kolonialwaren-Abteilung. Im Jahre 1911 folgten die drei Abteilungen Schuhwaren; Manufaktur-, Kurzwaren, Kleiderstoffe und Konfektion; Haus- und Küchengeräte <22>.

In diesem Jahr hatte sich die Anzahl der an Betriebsführer und Techniker in der Kolonie II vermieteten Häuser auf 7 mit 14 Wohnungen erhöht <14>.

Am 1. Dezember 1910 hatte Wiesdorf 15.363 Einwohner<63>.

1911

Um Kosten einzusparen wurden am Carl-Duisberg-Platz zum ersten Mal Wohnhäuser in geschlossener Bauweise errichtet. (Die Hausnr. 1-13 mit sieben Eingängen). Die 2. Sparmaßnahme war eine Vier-Zimmerwohnung auf einer Etage. Durch eine Wohnung im Erdgeschoss und eine im 1. OG konnte im Gegensatz zu den Viertelhäusern ein Treppenhaus eingespart werden <12>.

Auf dem Kaiserplatz wurde eine Wettersäule in einem offenen Pavillon aufgestellt <12>.

Durch den ständigen Zuwachs an Wohnungen wurden auch die Wohnungs- und Gartenprämien laufend angepasst. In diesem Jahr wurden 21 Geldpreise von 20 bis 10 Mark für die Gärten verteilt. Für die Wohnungen 28 Geldpreise von 25 bis 15 Mark. Dazu noch 18 Wohnungsprämien von 150 bis 40 Mark, die es jedoch nur in Form von Gutscheinen gab die im Musterhaus eingelöst werden konnten <46>.

1912

Am 20. Oktober wurde das neue Musterhaus in Wiesdorf, Dhünnstraße 48/50 durch Geheimrat Dr. C. Duisberg eingeweiht <25>. Das Haus enthielt 4 Wohnungen, und zwar auf der dem Kaiserplatz zunächst liegenden Seite 2 Drei-Zimmerwohnungen übereinander mit einem gemeinschaftlichen Eingang; auf der

anderen Seite, die dem Erholungshaus zugekehrt ist, liegen 2 Vier-Zimmerwohnungen mit je einem Eingang >26>

Vom 1. bis 15. Dezember war im Kasino eine Ausstellung der 137 eingereichten Entwürfe für den Aufbau der Kolonie III, die aufgrund eines Preisausschreibens der Farbenfabriken eingereicht wurden. An öffentlichen Gebäuden war vorgesehen:

1. Eine Wirtschaft mit Garten, enthaltend einen großen Restaurationsraum mit Billardnische, Nebenzimmer, Lesezimmer, Kegelbahn und eine Wohnung des Pächters.

2. Ein Gebäude für Museumszwecke mit Oberlichtsaal für Ausstellungen aller Art.

3. Eine Filiale des Kaufhauses.

4. Eine Badeanstalt mit Waschhaus <35>.

1913

Es waren 394 Häuser mit 1.264 Wohnungen für 5.995 Bewohnern vorhanden <23>.

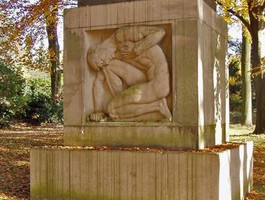

Anläßlich ihrer Silberhochzeit stifteten Generaldirektor Carl Duisberg und seine Gemahlin für die Kolonie II den „Mutter und Kind-Brunnen“.Beauftragt wurde Prof. Fritz Klimsch <5>.Durch den Ausbruch des 1. Weltkrieges wurde er erst 1916 aufgestellt.

Im gleichen Jahr wurde der „Feierabend-Brunnen“ von Job Hammerschmidt am Carl-Duisberg-Platz eingeweiht <6>.

Im Juli wurde der erste Spatenstich zur Anlage der Kolonie III getan <38>.

Zum Stichtag am 13. Januar gab es 13 Kost- und Logisnehmer in der Kolonie I, 76 waren es in der Kolonie II. Außerdem waren in der Kolonie I 3 Hunde, 6 Katzen und 10 Kaninchen vorhanden. In der Kolonie II waren es 32 Hunde, 40 Katzen und 185 Kaninchen <39>.

Es waren 2 837 Werksangehörige Mitglied des Konsumvereins. Im Durchschnitt kaufte jedes Mitglied für 453 Mark im Kaufhaus ein <23>.

1914

Damit der „gute und schöne Eindruck der Kolonien nicht beeinträchtigt wird“, sind für das Bauen von Gartenlauben und Kaninchenställen Pläne und Kostenvoranschläge seitens der Firma erstellt worden.

Das Material konnte über die Firma bezogen werden, aufbauen musste der Mieter selbst<37>.

Es waren in der Kolonie II 34 Meister- und Aufseherhäuser mit 77 Wohnungen fertiggestellt.Weitere wurden in dieser Kolonie nicht mehr errichtet<32>.

Im Oktober 1915 hatte Wiesdorf 21.024 Einwohner<64>.

1917

Trotz des Krieges wurden in der Kolonie II von 1915 bis 1917 noch 14 Wohnhäuser errichtet.Die letzten gebauten Häuser waren Dhünnstraße 1 und 3/5<32>.

Nachdem im Jahre 1902 für die Kolonie II 6 Haustypen vorgestellt wurden<40>, war die Anzahl bei Fertigstellung auf 54 Typen angewachsen<32>.

1918

Auch an der Kolonie III wurde im Krieg weitergebaut. Bis 1918 waren im Bereich von der Eisenbahn bis Hindenburgstraße 63 Häuser mit 235 Eingängen errichtet.

Es wurde auch weiterhin an der Wohnraumverdichtung gearbeitet, während an der Rathenau- und Hindenburgstraße Häuser mit 9 bis 11 Eingängen vorhanden waren, wurde an der Ehrlichstraße ein Haus mit 18 Eingängen errichtet<32>.

Es gelangten 65 Wohnungs- und Gartenprämien zur Verteilung. Während in den vergangenen Jahren die Preise während der Jubilarfeier im Erholungshaus vergeben wurden, gab es nun lediglich in der Werkszeitschrift eine Bekanntgabe der Gewinner mit der Bitte, die Preise auf dem Fabrikkontor abzuholen<47>.

1919

Zum 1. September wurde die Stiftung zur Ausschmückung von Arbeiterwohnungen aufgelöst und das Kapital von 30 000 Mark der Aussteuerstiftung für Arbeiterinnen zugeschlagen<48>.

1920

Wiesdorf hatte 22 231 Einwohner<65>.

1921

wurde der Vater und Kind-Brunnen, entworfen von Hermann Hahn, aufgestellt<7>.

1922

Die Kolonien I, II und III umfassten 1.968 Wohnungen<23>.

Der Elefanten-Brunnen von August Gaul wurde in der Kolonie III errichtet<10>.

Im gleichen Jahr wurde im Hindenburgpark in der Kolonie III ein Kriegerdenkmal für die gefallenen Arbeiter des Werkes aufgestellt<10>.

Aus der Zeitschrift „Erholung“ Nr. 2/1922: „Laut Beschluss der Direktion im Einvernehmen mit dem Werks-Wohnungsausschuss ist als letzter Termin für die Abschaffung der Schweine in unseren Kolonien und sonstigen Werkswohnungen in Wiesdorf und Flittard der 31. März 1922 festgesetzt worden. Gleichzeitig wird im Sinne der Kundmachung vom September 1921 nochmals darauf hingewiesen, dass die Viehhaltung auf Hühner, Kaninchen, eine Ziege oder ein Milchschaf, in allen Fällen nur für den eigenen Bedarf, beschränkt sein muss.

Auch wird erneut darauf aufmerksam gemacht, dass den bestehenden Vorschriften entsprechend die Aufbewahrung von Heu und Stroh in den Häusern nicht gestattet wird und dass nach Fertigstellung der Ställe Hühner nicht mehr in den Kellerräumen gehalten werden dürfen“<8>.

Im Buch „Wohlfahrtseinrichtungen der Farbenfabriken ....“ von 1922 wurde kein Unterschied mehr zwischen Arbeiter- und Meisterwohnungen gemacht<23>.

Es wurde eine Filiale des Kaufhauses in der Hauptstraße 102 eingerichtet<23>, ebenso in der Kolonie III<49>.

1923

Die Farbenfabriken haben die

Kolonie I in Kolonie Julia

Kolonie II in Kolonie Anna

Kolonie III in Kolonie Johanna

umbenannt<27>.

1925

Nach Abschluss der Bauarbeiten der Kolonie III waren ebenfalls 54 Haustypen vorhanden. Meisterhäuser gab es 15 mit vermutlich 34 Familien (es liegen keine detaillierten Angaben vor) und 1 Beamtenhaus<32>.

Die beiden Kolonie-Brunnen in der Kolonie I und II wurden errichtet<7>.

1926

folgte der Kolonie-Brunnen in der Kolonie III.7 Alle drei Kolonie-Brunnen wurden von Carl Stock entworfen<9>.

Im Kaufhaus wurde das Rabattmarkensystem eingeführt<71>.

1927

Das Erholungshaus wurde umgebaut. Durch die Vergrößerung der Nebenräume wie Kühlung, Büros etc. musste die Lesehalle weichen<15>.

Im gleichen Jahr wurde das neue Junggesellenheim (Nun auch Ledigenheim genannt) am Pförtner IV in Betrieb genommen. Es hatte 153 Betten für Arbeiter und 30 für Beamte<18>.Hier bekam auch die Lesehalle aus dem Erholungshaus ihren neuen Platz<15>.

Für die Frauen und Kinder der Werkangehörigen war im Pförtner IV auch eine Badeanstalt eingerichtet. Badewäsche und Seife waren mitzubringen. Der Preis für ein Bad betrug 40 Pfg<19>.

1934

Am 27. April wurde die „Gemeinnützige Eigenheim-Gesellschaft mit beschränkter Haftung“ gegründet. Teilhaber waren die Stadt Leverkusen mit 12 500 RM und die I.G. Farbenindustrie mit 37.500 RM<3>.

Foto 18:

Johanna-Brunnen in der Kolonie III am Hindenburgpark in der F.-F.-Runge-Straße (Der Brunnen wurde im Krieg zerstört. Nachdem die Mittelsäule des Brunnens jahrelang im Hindenburgpark stand, wurde sie an der Ecke F.-F.-Runge-Straße/ Ehlichstraße wieder in Verbindung mit einer kleinen Brunnen-nachbildung aufgestellt)

1938

In den Werkswohnungen und Siedlungen wohnten über 73% der im Stadtgebiet Leverkusen ansässigen Werksangehörigen<4>.

1941

Unbekannte Tageszeitung vom 28.08.1941: „Unser Leverkusener I.G.-Werk und die Gemeinnützige Eigenheim-Gesellschaft veranstalten ab 30. August, 13 Uhr, im Kameradschaftshaus der I.G. (Erholungshaus) die Ausstellung einer Vierraum-Musterwohnung, wie sie auf Grund des Führererlasses für nach dem Kriege vorgesehen ist. Das Gauheimstättenamt der DAF und der Landeshandwerksmeister Niederrhein zeigen mit dieser Ausstellung zum erstenmal, wie das soziale Wohnungsbauprogramm wirklich gedacht ist.“<28>

Der Bunker unter dem Kaiserplatz wurde gebaut<72>.

1943

Um auch normale Mietwohnungen bauen zu können, wurde die „Eigenheim-Gesellschaft“ in „Gemeinnützige Wohnungs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Leverkusen-IG-Werk“ (GEWOGE) geändert<3>.

1944

Im Oktober wurde ein Drittel des Kaufhauses durch Bombenangriff beschädigt und das Lagerhaus restlos zerstört. Ebenso wurde die Verkaufsstelle in der Kolonie III total vernichtet<49>.

1945

In unserer Heimatstadt wurden 385 Wohngebäude mit 770 Wohnungen durch den Bombenkrieg vollständig zerstört. Infolge starker Beschädigungen mussten weitere 181 Wohngebäude mit 361 Wohnungen abgerissen werden.

5.255 Wohngebäude mit 10.511 Wohnungen hatten folgende Beschädigungen aufzuweisen:

40-60% (schwer beschädigt): 361 Gebäude mit 723 Wohnungen

25-40% (mittleren Grades beschädigt): 800 Gebäude mit 1.600 Wohnungen

15-25% (leichter beschädigt): 925 Gebäude mit 1.850 Wohnungen

bis15% (gering beschädigt): 3 169 Gebäude mit 6.338 Wohnungen<61>.

Anmerkung: 1939 waren 7.016 Wohngebäude vorhanden<68>.

Auch die Häuser der Kolonien waren nicht von den Zerstörungen und Beschädigungen verschont geblieben. Neu aufgebaut werden in der Kolonie II ein Haus in der Adolf-Baeyer-Straße und drei Häuser in der Johannes-Wislicenus-Straße.

Das Haus Hauptstraße 32/34 wurde nicht mehr aufgebaut. Der Platz wurde bis zum Teilabriss der Kolonie II als Parkplatz benutzt<69>.

Das Haus Rathenaustraße 90 bis 108 musste zum Teil erneuert werden. Die Hausnummern 102 bis 108 hatten Totalschaden und wurden durch die Haus-Nr. 90/92/94 ersetzt.

1947

begann im Kaufhaus wieder der Verkauf von Lebensmitteln<50>.

1950

wurde begonnen, in Schlebusch eine parkähnliche Anlage für die Pensionäre des Werkes zu planen. Der Baubeginn für die 50 Häuser war auf 1951 festgesetzt. Grund war, die werksnahen Wohnungen möglichst nur noch mit im Werk tätigen Mitarbeitern zu belegen<29>.

Im Bunker unter dem Kaiserplatz war eine Champignonzucht eingerichtet<70>.

1952

Als „Schwesterfirma“ zur GEWOGE wurde die BAYWOGE gegründet, die sich ausschließlich mit dem Mietwohnungsbau befassen sollte<3>.

1958

war der Neubau des Bayer-Kaufhauses beendet. Seine Fronten waren von der Kölner Straße und der Hauptstraße um einige Meter zurückversetzt. Aus diesem Grunde musste die Adolf-Bayer-Straße für Fahrzeuge gesperrt werden, die dadurch nur noch für Fußgänger geöffnet war<51>.

1966

Die Kolonie I war schon fast zu einem Drittel abgerissen. Das erste von den zwei neuen Junggesellenheimen war schon gebaut<65>.

Das Kaufhaus „Hertie“ wurde eröffnet. Beim Abbruch einiger Koloniehäuser für dieses Kaufhaus ist der Mutter-und-Kind-Brunnen verschwunden.

1967

In der Kolonie II waren alle Häuser, die dem Bau der neuen City A im Wege standen, bereits abgerissen<62>.

1970

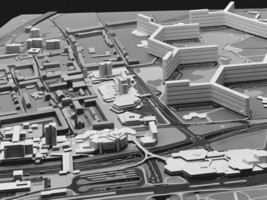

Hinter der profanen, dem Laien wenig sagenden Bezeichnung „Bauverdichtung“ Wiesdorf verbarg sich das zweifellos bisher bedeutendste städtebauliche Projekt der Stadt Leverkusen (Im Volksmund „Lindwurm" genannt, d. V.). In der Kolonie II sollten 1250 Wohnungen (die komplette Kolonie II, d. V.) abgebrochen und 4400 neue Wohnungen auf demselben Gelände errichtet werden. Einschließlich der unterirdischen Garagen umfasste das Bauvorhaben fast zwei Millionen Kubikmeter umbauten Raumes. Damit wäre es das größte Wohnungsbauprojekt in der Bundesrepublik überhaupt. Der Genfer Architekt, Dipl.-Ing. Heinz Weisz, machte dazu grundsätzliche Ausführungen vor dem Rat der Stadt. (Artikel in der Monatszeitschrift „Leverkusen im ....“ Mai 1970)

Der Monat Mai sollte die Bauverdichtung in Wiesdorf, den „Lindwurm“, ein entscheidendes Stück weiter-bringen. Vorgesehen waren schon Rahmenverträge, die einerseits die Farbenfabriken Bayer AG und andererseits die Stadt Leverkusen jeweils mit dem Büro Weisz abschließen wollten. Bei der Stadtverwaltung hatten zwei Projektgruppen ihre Arbeit aufgenommen. Die eine sollte die Rahmen- und Teilverträge ausarbeiten, die andere sollte eine reine „Stabsfunktionen“ haben. Die Arbeitsgruppe Weisz, die inzwischen in Leverkusen ein Büro eingerichtet hat, rechnete mit dem Baubeginn noch im kommenden Jahr<67>.

1973

Aufgrund von Protesten der Bevölkerung und Bedenken verschiedener Gutachter wurde das Projekt „Lindwurm“ schließlich aufgegeben.

1980

Das Kriegerdenkmal im Hindenburgpark wurde aufgrund ständiger Beschmierungen auf dem Ehrenfriedhof an der Rennbaumstraße aufgestellt<11>.

1997

Die Kolonien II, III, Eigenheimkolonie und Beamtenkolonie wurden unter Denkmalschutz gestellt<53>.

1999

Bayer gibt fast seinen gesamten Mietwohnungsbestand auf. Käufer ist die THS (Treuhandstelle GmbH) in Essen<54>.

2000

Die Figur „Mutter und Kind“, die bis zum Teilabriss der Kolonie II den gleichnamigen Brunnen zierte, ist als verkleinerte Nachbildung zurückgekehrt. Während des Koloniefestes wurde die Figur im Erholungshauspark enthüllt. Geschaffen hat sie der Leverkusener Künstler Kurt Arentz<55>.

2005

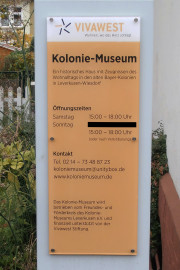

Nach dreijähriger Renovierungsarbeit durch ehrenamtliche Helfer ist das Koloniemuseum in der Kolonie II, Nobelstraße 78 eröffnet worden<58>.

2007

Im Dezember wurde das Bayer-Kaufhaus geschlossen und anschließend abgebrochen, um dem Bau des ECE-Centers Platz zu machen<52>.

Der Bronze-Elefant in der Kolonie III wurde demontiert um im Atelier des Leverkusener Künstlers Kurt Arentz restauriert zu werden<56>. Im Februar kehrte der Elefant zurück und wurde wieder auf seinem alten Platz aufgestellt<59>.

2008

Die ehemalige BAYWOGE geht in der Treuhandstelle (THS) auf und heißt ab jetzt „THS Rheinland“. Der Name BAYWOGE ist nun Geschichte<57>.

Im September verlieh der TÜV der Kolonie II das Güte-Siegel „Qualität im Quartier“, das der Kolonie einen hohen Wohnwert bescheinigt<61>.

2012

Seit Jahresbeginn ist die Treuhandstelle (THS) mit der Wohnungsgesellschaft von Evonik zur neuen „Vivawest“ verschmolzen. Mit einem Bestand von rund 130.000 Wohnungen in insgesamt 79 Städten Nordrhein-Westfalens ist „Vivawest“ der größte Wohnungseigentümer zwischen Rhein und Weser<73>.

Anmerkung:

Die Zeittafel erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie soll nur eine kleine Auswahl der vielen Ereignisse in der 117-jährigen Geschichte der Kolonien darstellen.

Leverkusen, im Juli 2012

Karl-Heinz Hegner

Texte:

1 „Revolution im Unsichtbaren“ Buch zum 100-jährigen Bestehen der FF Bayer 1963

2 Pick, Bärbel: „Geschichte eines Werkes, Teil 9“ in „Bergische Blätter“ 1983

3 Zeitschrift „Unser Werk“ Nr. 6 - Juli/August 1959

4 Werkszeitschrift „Von Werk Werk“, Sonderausgabe 1. August 1938

5 Beamtenzeitschrift „Nachrichten aus Leverkusen“ 1913/Heft 10

6 Beamtenzeitschrift „Nachrichten aus Leverkusen“ 1913/Heft 11

7 Lehmler, Helmut: „Brunnen Mutter und Kind in der Kolonie II“ 2001

8 Werkszeitschrift „Die Erholung“ Heft 2/1922

9 „Kunst in Leverkusen“ 1933

10 Werkszeitschrift „Die Erholung“ Heft 3/1922

11 „Lokale Information“ vom 13.08.80

13 Jahresbericht der Wohlfahrtsabteilung 1908

14 Wohlfahrteinrichtungen der Farbenfabriken ..... 1910

15 Werkszeitschrift „Die Erholung“ Heft 8-9/1922

16 Jahresbericht der Wohlfahrtsabteilung 1905

17 Geschichte der Farbenfabriken in den ersten 50 Jahren 1918

18 Jahresbericht der Sozialabteilung 1927

19 Werkszeitschrift „Die Erholung“ Heft 5/1927

20 Wohlfahrteinrichtungen der Farbenfabriken .....1902

22 Werkszeitschrift „Die Erholung“ Heft 5/1911

23 Wohlfahrteinrichtungen der Farbenfabriken .....1922

24 Generalanzeiger für Wiesdorf-Leverkusen 02.10.1909

26 Führer durch das Musterhaus 1912

27 Verwaltungsbericht der Stadt Wiesdorf 1923

28 Unbekannte Tageszeitung vom 28.08.1941

29 Werkszeitschrift „Unser Werk“ Heft 4, Juli/August 1950

31 Ausschnitt aus einem Lageplan von 1896

32 Handgeschriebenes Kolonieverzeichnis von 1923

34 Jahresbericht der Wohlfahrtsabteilung 1906

35 Werkszeitschrift „Die Erholung“ Heft 12/1912

36 Jahresbericht der Wohlfahrtsabteilung 1909

37 Werkszeitschrift „Die Erholung“ Heft 7-8/1914

38 Beamtenzeitschrift „Nachrichten aus Leverkusen“ 1913/Heft 8

39 Statistisches Auswertungsblatt zum 13. Januar 1913

40 Erläuterung zur Ausstellung der Farbenfabriken ..... auf der Gewerbe- und Industrieausstellung in Düsseldorf 1902

46 Werkszeitschrift „Die Erholung“ Heft 4/1911

47 Werkszeitschrift „Die Erholung“ Heft 15/1918

48 Werkszeitschrift „Die Erholung“ Heft 5/1919

49 Mit Maschine geschriebene Aktennotiz vom Juni 1953

50 Kölnische Rundschau vom 14.11.1957

51 Werkszeitschrift „Unser Werk“ Juni/Juli 1958

52 Leverkusener Anzeiger vom 8. Dezember 2007

53 Leverkusener Anzeiger vom 14./15. März 1998

54 Leverkusener Anzeiger vom 13./14. November 1999

55 Leverkusener Anzeiger vom 27. Juni 2000

56 Leverkusener Anzeiger vom 23. Januar 2007

57 Leverkusener Anzeiger vom 19. März 2008

58 Leverkusener Anzeiger vom 8. April 2005

59 Leverkusener Anzeiger vom 13. Februar 2007

60 Leverkusener Anzeiger vom 4. September 2008

61 Claes, Dr. Heinrich: „Leverkusen an der Jahreswende 1947/1948“

62 Stadtplanausschnitt von 1966

63 Verwaltungsbericht der Bürgermeisterei Küppersteg 1914

64 Verwaltungsbericht der Bürgermeisterei Küppersteg 1915

65 Verwaltungsbericht der Stadt Wiesdorf 1920/21/22

67 Monatszeitschrift „Leverkusen im ....“ Mai 1970

68 Manuskript des Verwaltungsberichtes der Stadt Leverkusen 1939

69 Eigene Ermittlungen

62 Stadtplanausschnitt 1966

70 Adressbuch Leverkusen 1950

71 Werkszeitschrift „Die Erholung“ Heft 1/1925

72 Manuskript des Verwaltungsberichtes der Stadt Leverkusen 1941

73 Leverkusener Anzeiger vom 18.01.2012

Fotos:

Bayer-Archiv: Foto 2, 3, 4, 8, 10, 16, 17, 18

KulturStadtLev Stadtarchiv: Foto 1, 5, 7, 9, 11, 19

Privatarchiv Hegner: Foto: 6, 12, 13, 14, 15